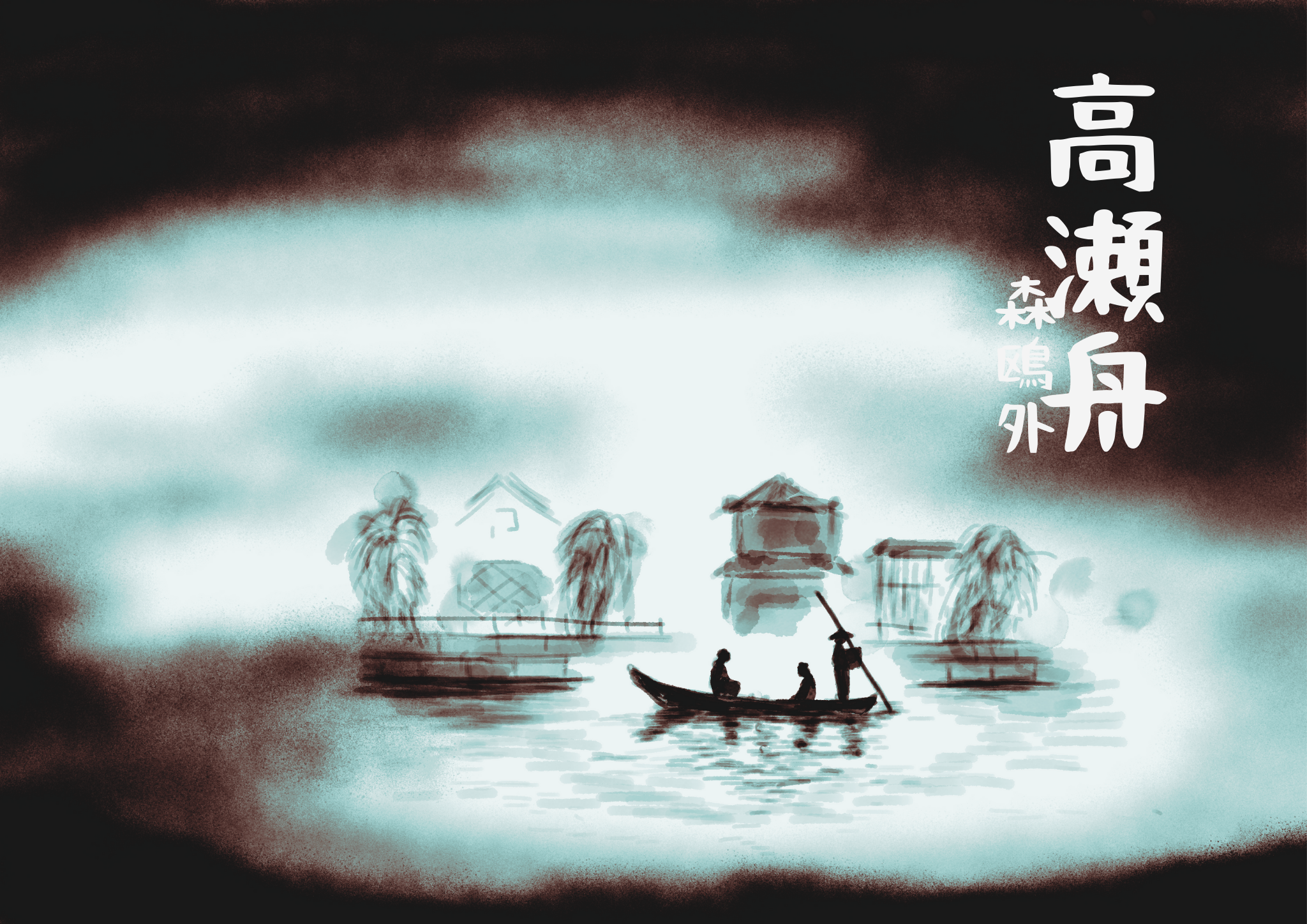

森鴎外『高瀬舟』に登場する、ちょっと難しい言葉の意味を調べてみました。

合わせて、 『高瀬舟縁起』の語彙解説もご覧いただけると、(重複箇所もありますが)より深くご理解いただけるかと思います。

劇団ののは、言語学や歴史学のプロフェッショナルではありません。

様々な文献や辞書をあたったり、プロフェッショナルの方に手助けをいただいたりはしていますが、あくまでも自力で調べ物をした結果を掲載しています。誤った情報が含まれている場合がありますので、ご注意ください。

また、調べ物をした結果、真実が突き止められないこともあります。

ご了承ください。

- 高瀬舟【たかせぶね】

- 高瀬川【たかせがわ】

- 牢屋敷【ろうやしき】

- 暇乞い【いとまごい】

- 京都町奉行【きょうとまちぶぎょう】

- 同心【どうしん】

- 黙許【もっきょ】

- 遠島【えんとう】

- 獰悪【どうあく】

- 心得違い【こころえちがい】

- 科【とが】

- 相対死【あいたいじに】

- 入相の鐘【いりあいのかね】

- 加茂川【かもがわ】

- 繰言【くりごと】

- 親戚眷族【しんぞくけんぞく】

- 白洲【しらす】

- 口供【こうきょう】

- 口書【くちがき】

- 気色【けしき】

- 宰領【さいりょう】

- 不覚の涙【ふかくのなみだ】

- 白河楽翁候【しらかわらくおうこう】

- 政柄【せいへい】

- 寛政【かんせい】

- 知恩院【ちおんいん】

- 痩肉【やせじし】

- 公儀【こうぎ】

- 温順【おんじゅん】

- 権勢【けんせい】

- 下京【しもぎょう】

- 舳【へさき】

- 夜船【よふね】

- 遊山船【ゆさんぶね】

- 行き掛かり【ゆきがかり】

- 居ずまいを直す【いずまいをただす】

- よしや

- 二百文•二百銅【にひゃくもん・にひゃくどう】

- 鳥目【ちょうもく】

- お足【おあし】

- 工面【くめん】

- お牢【おろう】

- 吝嗇【りんしょく】

- 身代【しんだい】

- 扶持米【ふちまい】

- 借財【しゃくざい】

- 五節句【ごせっく】

- 里方【さとかた】

- 境界【きょうがい】

- 口を糊する【くちをのりする】

- 懸隔【けんかく】

- 出納【すいとう】

- 疑懼【ぎく】

- 係累【けいるい】

- 毫光【ごうこう】

- 顔をまもる【かおをまもる】

- 称呼【しょうこ】

- 二親【ふたおや】

- 時疫【じえき】

- ふびんを掛ける【ふびんをかける】

- 西陣の織場【にしじんのしょくば】

- 空引【そらびき】

- 北山【きたやま】

- 掘立小屋【ほったてごや】

- 紙屋川【かみやがわ】

- 何心なく【なにごころなく】

- ようよう

- 笛【ふえ】

- 二寸【にすん】

- 年寄衆【としよりしゅう】

- 条理が立つ【じょうりがたつ】

- オオトリテエ

- 朧夜【おぼろよ・ろうよ】

- 参考文献

高瀬舟【たかせぶね】

まず、『和漢船用集』という資料を国立国会図書館デジタルで読むことができるので、それを見てみましょう。

『高瀬舟縁起』で鴎外自身が述べている通り、(97ページに)高瀬舟の図と説明が記載されていました。

『和漢船用集』の作者、金沢兼光は、高瀬舟を紹介する説明文の冒頭で、辞書である『和名抄』を引用して、「舼(たかせ)」というタイトルをつけています。

では、引用元の辞書『和名抄』の「舼」の項では、何が書かれているかというと、さらに中国の辞典の『釈名』を引用して、どんな船かを説明しているようですね。

中国の辞書『釈名』に載っている説明は……「艇(てい)小(しょう)にして深(ふか)き者(もの)を舼(きょう)と曰(い)う」とのことです。

すなわち「小さくて深い舟を、舼 と呼ぶよ」と書かれているわけです。

その「舼」の字に、日本の辞書では「たかせ」という音を当てたようです。

「和名は「多加世」で、世俗には「高瀬」っていう字が使われるよ」とも書かれています。

ちなみに、続けて「「舼」の他にももうひとつ、同じような船をさすふねへんの漢字が一文字あるよ」って書かれてる感じがしますが、この字をなんて読むのか、まだ見つけられていません。

かつての中国の漢字辞典である『字彙』には、そっちの漢字で同じように小さくて深い舟の説明が載っているらしいです。

(はい、これが、中高の漢文しかやってない人の限界です、すみません。)

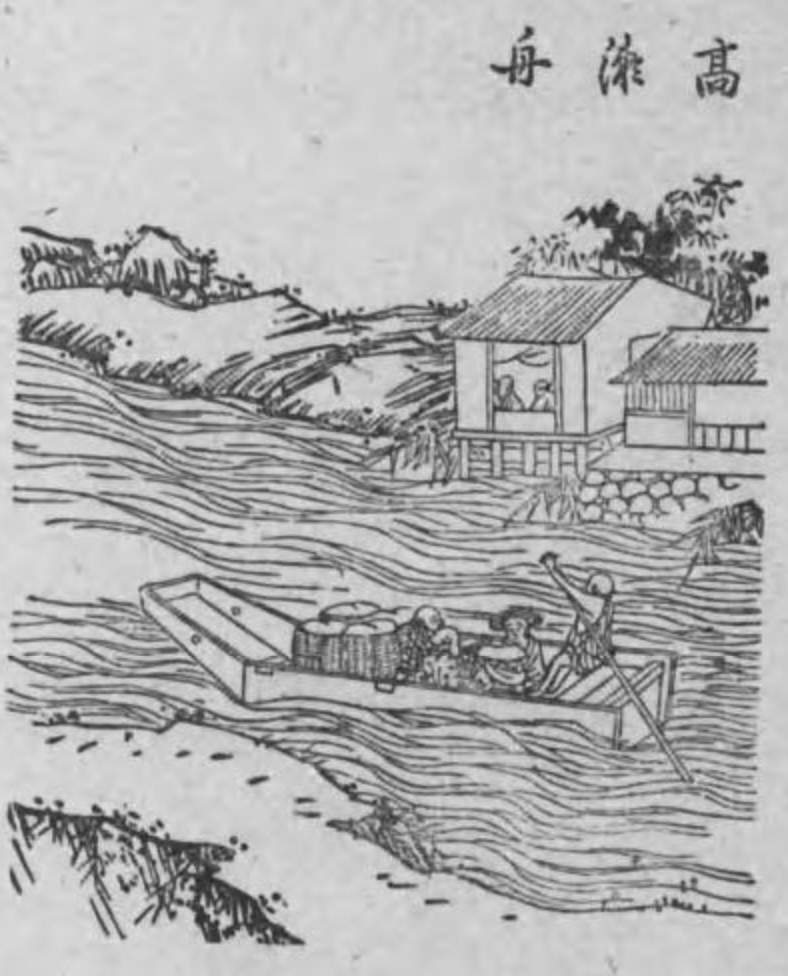

鴎外は『高瀬舟縁起』の中で、「おもて高く、とも、よこともにて、低く平らなるものなり」と書いています。

これは『和漢船用集』にて、「艫(おもて)高く、舳(とも)、横舳にて、低(ひく)く平(たいらか)なる者なり」と書かれている部分の引用です。

若干パニックなんですが、「艫」「舳」どちらの漢字も「へさき(船首)」とも「とも(船尾)」と読みます。

しかし、「艫」という字に「おもて」というふりがなが振られており、日本国語大辞典にて「舳」という漢字の説明に「[補注]漢字の「舳」は現在では船首の意の「舳(へ)」として用いられるが、古くは「とも」にも用いられた」という旨が書かれていたため、ここは純粋に、「船首が高くて、船尾や船尾側のサイドは低くて平らになってる舟です」と読んで良いでしょう。

97ページの下段のイラストには、舳先がカクッと上がっていて、竿で漕いでる人が乗ったイラストに、「髙瀬舟」というタイトルが付けられています。

たしかに他のページの同じ規模の舟のイラストと比べても、この船首が跳ね上がるように高くなった様はかなり独特でした。

京都に、本当に高瀬舟を作っている方がいらっしゃるようです。

すごい!

高瀬川【たかせがわ】

京都の中心部から伏見まで南北に流れる川で、かつては運輸に使用されました。

現代では自動車や電車による陸路での運輸が発達していますが、それ以前は、馬や人が運んでおり、時間がかかりました。

水路を巡らせて舟に積んでゆくほうが、圧倒的に早く、大量の荷物を運ぶことができたのです。

例えば、昔は、山で切り出した木材は、イカダ状にして川を流して都会まで到達させていました。

(江戸の街も、このように水路を発展させることによって反映していきました。)

現在でも川は市街地の中に残っています。

お話を読んでいると、静かな描写から、中国の運河のような雄大な大河を想像する人が多いのではないでしょうか。

実際は、水路のような細めの川です。

鴎外が「元来 たかせ は舟の名で、その舟の通う川を 高瀬川 と言うのだから、同名の川は諸国にある。」と書いています。

つまり、「たかせ」という名前の船が通るような川を「高瀬川」と呼ぶ、ということです。

また、「和漢船用集」という書籍にも「高瀬川 所々にあり」とあります。

京都の他にも、日本全国に、そのような「高瀬川」と呼ばれる川が存在しています。

牢屋敷【ろうやしき】

江戸時代、未決囚を拘留した場所のことをさします。

暇乞い【いとまごい】

働いている人が「お休みをください」という意味で使用されることもありますが、ここでは、お別れを告げることです。

京都町奉行【きょうとまちぶぎょう】

江戸幕府が京都においた機関です。

将軍をトップに、その配下に大老・老中・寺社奉行・京都所司代などがおり、町奉行は老中の管轄下にあります。

京都町奉行・大阪町奉行・駿府町奉行などは、江戸の町奉行とは異なり、縁国奉行の一部となります。(他にも日光奉行や佐渡奉行が置かれていました。)

奉行所の主な役目は訴訟(裁判)の処理であり、また、時代によっては寺社の管理、年貢の徴収なども担当しました。

同心【どうしん】

同心は、行政・司法・警察のような仕事をしていました。

現代風に言えば公務員のような役割で、おまわりさん・消防士さん・市役所など庶務を担当する人といったところでしょうか。

武士の中では足軽級の者たちが務めていました。

同心の上に、「与力(よりき)」という役職があり、中級の武士が務めていました。

ですから、庄兵衛を「しがない役所勤めの人」(年収が数百万で妻子がいる平凡なサラリーマンなど)として捉えると、かなり多くの現代人が彼に感情移入しやすいのではないかと思います。

黙許【もっきょ】

知らないふりをすることです。

その直前にある「大目に見る」と同じ意味です。

遠島【えんとう】

遠く離れた島のことをさす言葉ですが、江戸時代の刑罰でもあります。

別名、流罪・流刑・島流しなどとも呼ばれ、罪人を遠く離れた島に送ることです。

命を取らないという温情措置から、今住んでいる場所から「追放」する(流罪・流刑)というのは昔からよくある刑罰でした。ですから、島流しは打首などの死刑よりも軽い刑となります。

獰悪【どうあく】

荒々しいこと、乱暴なこと、凶悪なことを意味します。

ここでは、本来の凶悪な犯罪を起こした罪人の様子を描いています。

心得違い【こころえちがい】

人の道からはずれた考え方などをさすこともありますが、ここでは、どちらかというと、「思っていたことと違った」「誤解した」「早とちりした」など、思い違いの方の意味であると思われます。

科【とが】

犯した罪のことです。現代でも、逮捕されて有罪判決が下ったことがある人について「前科あり」などと言いますね。

相対死【あいたいじに】

江戸幕府の法制上の用語で、男女二人がともに自殺することです。現代では「心中(しんじゅう)」「情死」などと呼ばれます。

入相の鐘【いりあいのかね】

日没の際に、お寺で鳴らす鐘、また、その音のことです。

加茂川【かもがわ】

現在、多くの場合は「鴨川」と表記します。

京都を北から南に流れる川で、途中(鴨川デルタ)で高野川が合流します。

「加茂川」「賀茂川」と表記することもあり、これは上流の地域が加茂氏の本拠地であったことが由来であると考えられます。(どの範囲をどう表記するか、時代や文献によって揺れが見られます。)

この物語の時代では、水運に使用されていたことでしょう。

現在、川辺は重要な観光スポットであり、地域の人々にとっては憩いの場でもあります。

繰言【くりごと】

同じことを繰り返し繰り返し言うことですが、特に、泣き言や不平不満などを繰り返すことです。

ここでは「いつもいつも悔やんでも還(かえ)らぬ繰言である」と言っているため、罪を犯したことに対する後悔や、置かれた境遇に対するつらさなどを繰り返し語っているのでしょう。

親戚眷族【しんぞくけんぞく】

親族とは、血縁関係のある者たちです。

眷族も同様に血縁関係のある者をさしますが、配下や従者など一門の者たちすべてを含むようです。

白洲【しらす】

「おしらす」などと呼びます。

本来は、邸宅の庭や能舞台などで、小石や玉砂利などを敷き詰めたエリアをさします。

奉行所では、裁きを受ける人が控える、法廷のような場所のことをさしています。

時代劇で、中庭のようなところに正座して裁きを受ける罪人と、一段高い縁側のようなところから裁きを下すお奉行さまのシーンを、ご覧になったことはないでしょうか(有名なところでは、遠山の金さんなど)。その罪人が座り込んでいる場所が白洲です。

口供【こうきょう】

ここでは、被告や証人が述べたことをさしています。

口書【くちがき】

ここでは、被告や証人が供述したことを記したものをさしています。

気色【けしき】

いくつか意味がありますが、ここでは、心情の様子が表情や態度にあらわれたものをさします。

「顔色」「表情」と言いかえることができるでしょう。

宰領【さいりょう】

いくつか意味があり、監督したり取りしきったりことや、数名の人が行く旅行に付き添って世話をすること、または運送する人や馬の管理・監督をすることをさしますが、ここでは同心が罪人を流刑にする際、現地まで同行することをさしていると考えられます。

不覚の涙【ふかくのなみだ】

思わず涙を流してしまう様子をさしています。

白河楽翁候【しらかわらくおうこう】

江戸中期、奥州白河藩の藩主であった松平定信の異名です。

徳川家光の孫で、寛政の改革を進めた人物です。

政柄【せいへい】

政治上の権力のことです。

「政柄を執(と)る」という使い方をします。

寛政【かんせい】

1789年1月25日~1801年2月5日。江戸中期、光格(こうかく)天皇の頃の年号です。

知恩院【ちおんいん】

浄土宗の総本山である寺院です。

京都市内東部(東山区)、鴨川の東側・清水寺の北に位置します。

痩肉【やせじし】

痩せた体付きのことです。

公儀【こうぎ】

いくつかの意味があり、変遷したりしていますが、ここでは庶民ではなく公的なもの、つまり、「お上(かみ)」程度の意味で使われていると考えられます。

つまり、喜助が庄兵衛を「お役人さま」と認識していると考えれば良いでしょう。

温順【おんじゅん】

おとなしくて逆らわない性質のことをさします。

権勢【けんせい】

権力や威力を持ち、勢力があることです。

下京【しもぎょう】

京都を東西に分ける際は、「右京」「左京」とします。

南北に分ける際は、北部を「上京(かみぎょう)」、南部を「下京(しもぎょう)」とします。

初期には二条通りが境界となっていましたが、明治時代以降は三条通りが境界となり、三条通り以南を下京と呼んでいます。

歴史的には、上京には御所・邸宅・二条城・京都所司代など行政が集中し、下京は商業地区として発展しました。

高瀬川は鴨川に沿うように少し西側を流れていますが、九条と十条の間で鴨川を横切って、東高瀬川となって、南下します。

まさに、下京を離れて鴨川を横切っていくわけです。

その後、東高瀬川は、京都の南東の伏見稲荷などの辺りを通過してさらに南下し、宇治川に合流します。

まさに、大阪の方面に向かっていると言えます。

舳【へさき】

船の先頭の船首のことです。現代では主に「舳先」と表記します。

夜船【よふね】

夜間に航行する船のことをさします。

ここでは、罪人であっても、夜間なので、ここで寝ても構わないということを言っています。

遊山船【ゆさんぶね】

「遊山」とは、行楽をすることで、観光するための船のことです。江戸時代には屋形船が使われたようです。

行き掛かり【ゆきがかり】

いくつかの意味がありますが、ここでは、物事のいきさつや、結末にいたるまでの事情・なりゆきなどをさしています。

居ずまいを直す【いずまいをただす】

「居住まいを正す」とも書きます。「居住まい」とは、座った姿勢のことで、これをただすとは、座り方を改めて姿勢を正すことです。

よしや

「たとえ」「仮に」と同じ意味です。

二百文•二百銅【にひゃくもん・にひゃくどう】

二百文分の銅銭をもらったようです。

江戸時代の1787~1793年頃の価値を現代に換算すると、一概には言えませんが、約4,000~5,000円程度。

鳥目【ちょうもく】

江戸時代の、銭(ぜに)の呼び名です。江戸時代の銭には穴が開いており、鳥の目に見立ててそのように呼びます。

お足【おあし】

お金のことをさします。

工面【くめん】

なんとか頑張ってお金を用意することです。

お牢【おろう】

牢屋のことです。

吝嗇【りんしょく】

ケチであることです。

身代【しんだい】

暮らし向き、身の上の他に、身分などの意味もあります。

ここでは、庄兵衛の妻がよい家柄の出であることを言っています。

扶持米【ふちまい】

扶持とは、主君が家臣に与えた米のことです。「俸米」とも呼びます。

借財【しゃくざい】

お金を借りることです。

五節句【ごせっく】

日本では、1年に5つの節句があります。

- 人日 (じんじつ) :正月7日

- 上巳 (じょうし) :3月3日

- 端午 (たんご) :5月5日

- 七夕 (しちせき) :7月7日

- 重陽 (ちょうよう) :9月9日

里方【さとかた】

嫁・婿・養子などの実家や親類を表します。

ここでは庄兵衛の妻の実家のことをさしていると思われます。

境界【きょうがい】

ここでは「きょうがい」と読み、境遇・境地・状態などを意味しています。

口を糊する【くちをのりする】

「口を糊す」の部分が慣用句です。

おかゆをすすることをさしています。

転じて、貧しい生活、やっと生活を立てることをさします。

昔の洗濯糊は米でできていました。

懸隔【けんかく】

二つのものや人の間に、大きな差や違いがあり、かけ離れていることです。

出納【すいとう】

支出と収入の両方をさしています。

ここでは、「出納が合っている」と言っているので、余裕があるわけではなく、カツカツ程度ということになります。

疑懼【ぎく】

疑念があり、不安に思うことです。

係累【けいるい】

心身を拘束する煩わしい事柄を意味することもありますが、ここでは面倒を見なければならない妻子などの方をさしていると考えられます。

毫光【ごうこう】

仏さまの眉間にある白毫という部分から発せられ、四方に放たれる細い光明のことです。

白毫は、白い長い毛で、右巻きに回っているとされており、仏像においては眉間に突起のようなものが掘られたり、水晶をはめることで表されたりしています。

顔をまもる【かおをまもる】

「守る」にはいくつか意味がありますが、ここでは、目を離さずに見続けること、見守ることをさします。

称呼【しょうこ】

呼び名、呼び方のことです。

二親【ふたおや】

父母、すなわち両親のことです。

時疫【じえき】

「時の病」、つまり、その時期に流行った疫病、流行病(はやりやまい)のことです。

ふびんを掛ける【ふびんをかける】

「ふびん」は「不憫」とも「不便」とも書きます。

「不便を掛ける」とは、憐れみをかける、つまり憐れみをもって親切にしたり可愛がったりすることをさします。

西陣の織場【にしじんのしょくば】

「西陣」とは、京都の現在の上京区や北区などを中心に、御所(京都御苑)の西北に位置する範囲を呼びます。

ただし、範囲は正確に区切られたものではなく、どこまでを西陣と呼ぶかということや職人が住む範囲などは、時代によっても変動があります。

地名の由来は、応仁の乱(室町時代中期)において西軍の陣が置かれたからだそうです。

昔から織物で有名で、西陣織と呼ばれています。

ちなみに「これが西陣織だ」という1種類の模様や織り方が決まっているわけではありません。

現在は、法律によって12種が指定されているとのことです。

空引【そらびき】

空引機(そらひきばた)というのは、古い織り機の種類のようです。

織物で(プリントではなく)模様を出す際には、縦糸と横糸を組み合わせる必要があります。

縦に張った糸に対して、染められた横糸を組み合わせる際に、どこを通すかで、模様が決まります。

大きな織物を作る際には、ある程度の大きさを持つシステマティックな機織り機が必要です。

日本では、空引き機(高引きともいうようです)が使用されていました。

明治時代に西洋から流入したジャカード式にとって代わられ、ほぼ使用されなくなりました。

しかし、西陣ではこの機械が資料などから復元され、実演などが行われているようです。

先にジャカード式をお見せすると、以下のような模様を指定する板が取り付けられています。

(コンピューターでプログラムするのに似ているやり方です。)

また、現在使われている最新式のものは、コンピューターが模様を指定していて、自動で織り上がります。

空引機では、これらの模様を指定する作業を人力で行っているということです。

空引機は高さが数メートルあり、機械の上の方に座った人が縦糸を操作して(特定の糸を持ち上げて)、横糸を通す道を作ります。下に座っている人は、指定された場所に横糸を通します。

息を合わせて1回1回通します。

京都ものづくり塾の記事にて「高引き」と呼ばれていることから、おそらく機械の上部(高いところ)=空から糸を引き上げていることを表しているのかもしれません。

となると、「高瀬舟」の中で弟がしている「空引ということ」は、この機の上に座る空引き工の仕事ではないでしょうか。

物語の舞台である江戸時代当時は、この仕事をする職人の生活は苦しかったことが分かります。

北山【きたやま】

京都市の北西など、北部に広がる山間部のことをさしています。

掘立小屋【ほったてごや】

通常の建物は地面に石などの基礎を築いたところに柱を立てますが、「掘立小屋」は、きちんと基礎を打たずに柱の根本を地面を掘って埋めることから、そのように呼びます。

転じて、粗末に作られた小さな住居を「掘立小屋」「掘立小屋同然」と呼ぶことがあります。

紙屋川【かみやがわ】

京都市の西北に当たる山並みから始まり、京都市西部を南下しながら流れる川で、現在はその多くの部分を「天神川(てんじんがわ)」と呼びますが、源流に近い上流を今でも「紙屋川」と呼ぶことがあります。

兄弟は、京都の北西部の山に住み、紙屋川を渡って西陣地区に働きに出ていたということですね。

何心なく【なにごころなく】

ここでは、「特に何も考えず」「なにげなく」程度の意味です。

ようよう

本文にはひらがなで「やうやう」と書かれています。

「ようよう」と読む言葉がいくつも存在しますが、ここでは「漸う」と書いて「ようやく」であると推測されます。

枕草子の「春はあけぼの、やうやうしろくなり行く、山ぎは少しあかりて」と同様の意味ではないかと思います。

笛【ふえ】

現代では「喉笛(のどぶえ)」ということが多いでしょう。

気管や喉仏の辺りをさすと考えられます。

二寸【にすん】

一寸は約3.03cmで、二寸の近似値は6.06cmになります。

年寄衆【としよりしゅう】

いくつかの意味がありますが、ここでは、町内や村内など、小さな地域の役人(世話役のポジションの人)であると推測されます。

条理が立つ【じょうりがたつ】

条理とは、物事の筋道をさしており、「条理が立つ」というのは、理路整然としていて論理的であるということになります。

オオトリテエ

英語の「authority」と同義で、フランス語読みです。

権威や法など、大きな力のことをさしています。

朧夜【おぼろよ・ろうよ】

月がほのかにかすんで見えている夜のことで、「朧月夜」とも呼びます。