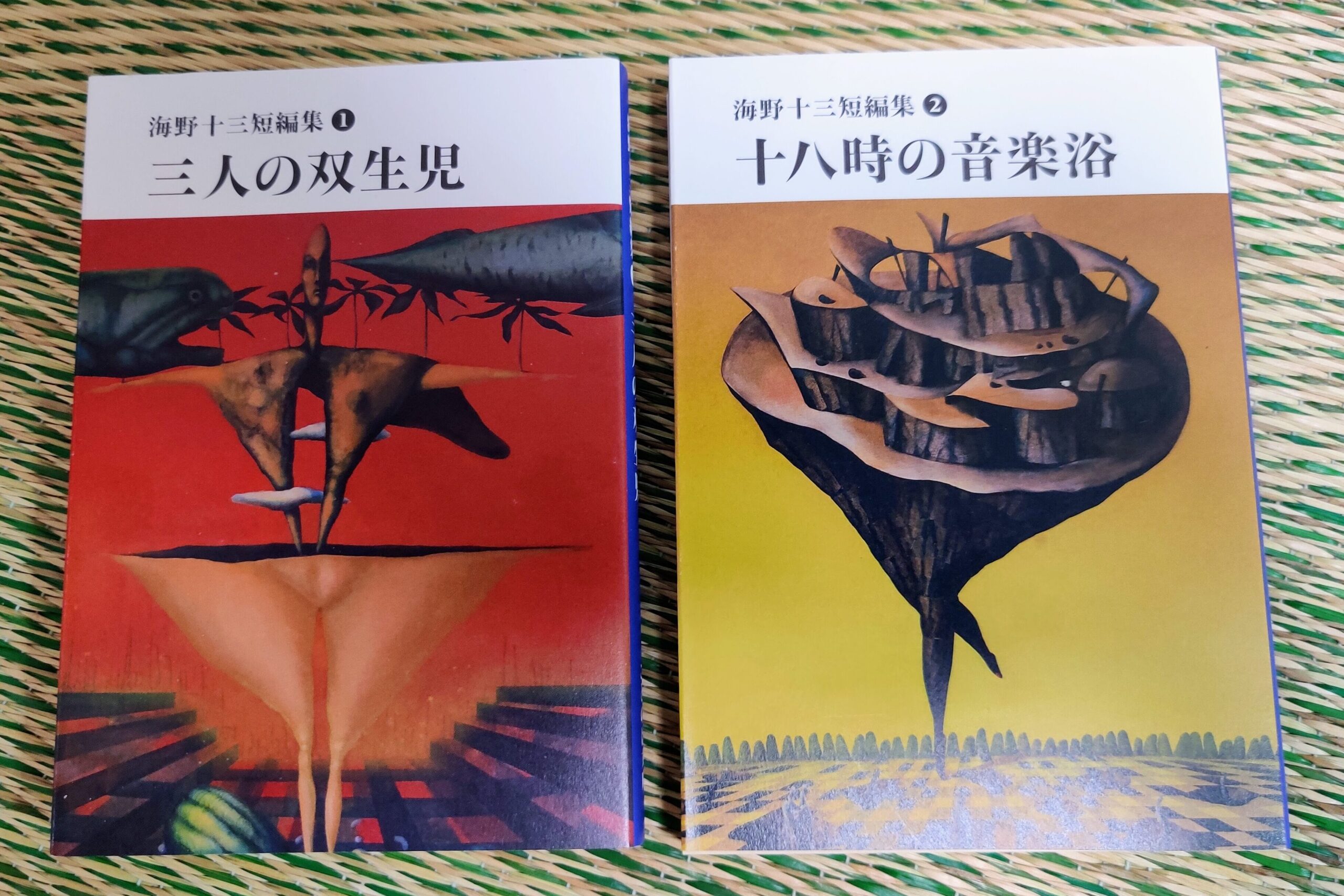

コレクション展 『海野十三と日本SF』

会場に着くと壁や床・パネルなどに作品原稿や挿絵などがあしらわれた、海野ワールドが待っていました!

(※撮影がNGだったため、中の写真はありません。ぜひ、ご自身の目で確かめてください!)

中でも秘密基地図(秘密の書斎)が足元にドーンと描かれているのですが、書いてるご本人のわくわくがとにかく伝わってきます。

自分の書斎が部屋ごと地下深くにもぐって山中地下にあるロケット1号と海の底にあるロケット2号につながっていて、いつでも出動可。敵の侵入を検知する「非常探知機(樹に見せて)」( ←楽しそう(笑))で防備も万全。地底を進む列車や、海中タービンでエネルギー補給もできる、夢の「書斎」!(笑) 1938年に「新青年」に掲載された海野先生41歳の作品です。

海野先生はこの「新青年」という雑誌上で、探偵小説や冒険小説を数多く発表してきました。(デビュー作「電気風呂の怪死事件」、「金博士」シリーズなど。)

そして、その後に無二の親友になる小栗虫太郎(「黒死館殺人事件」)や、あの横溝正史、江戸川乱歩などと交友を深めていきます。ののラジオで読んだ「恋愛曲線」の作者・小酒井不木や夢野久作も「新青年」で作品を発表していました。

この「新青年」は1920〜1930年代にかけて多くの探偵小説・冒険小説の発表の場となり、多くの耳目を集めました。

そしてその出版社と言えば「博文館」です。

さらに!その博文館の剛腕編集長と言えばののラジオでも読みました「酒に死せる押川春浪」の押川春浪なのです。

「明治の文壇に冒險小説の一派を開きて士氣を鼓舞し」(「酒に死せる押川春浪」より)た押川春浪や多くの気鋭の作家・編集者の働きがあり、博文館では国内の作品だけでなく、海外の作品も翻訳して紹介するなど、大きな盛り上がりを見せていました。そしてそこに、先ほどのウェルズやヴェルヌの作品があったわけです。

中でも海野先生は、逓信省の電気技師というバックグラウンドを活かし、探偵・冒険小説の中に、「科学」の要素をふんだんに入れ込んだ作品を作ることで、その後「冒険科学小説」としてその当時では他と一線を画す作風を確立し、読者、特に子どもたちの心をつかんでいきました。

そして、その「冒険科学小説」をこよなく愛して読みまくっていた子どもの中に、手塚治虫のような、その後の時代にマンガやアニメとして「冒険科学小説」、そして日本のSF世界を引き継いで発展させて行く作家たちがいたのです。(→そして士郎正宗へ…)

(※手塚治虫オフィシャルサイトより。海野先生の流れを継いだ「荒野の弾痕」。読んでみたいです。)

いやぁ、つながりますね!今つらつら書いた内容は、当然現地でもさらに詳しく網羅されていますが、何よりその当時の直筆の原稿や刊行物、作家仲間に宛てた手紙なんかを目の当たりにできるので、息遣いというか海野先生たちがいたという実感がものすごく伝わってきます。

他にも…

- 「三十年後の東京」や「千年後の世界」はののラジオでも読みましたが、なんと「50年後の日本」を発見!海野さんの考える未来予想図がここにも!(オンライン会議システムなど、予言的中してます!)

- ののラジオで読んだ「三十年後の東京」の続きを含めた「三十年後の世界」の発行本が!表紙に描かれた正吉少年(おそらく)は、なんかキノコみたいなヘンテコな帽子をかぶっていました。

- 海野先生専用原稿用紙!(本名の佐野昌一名義のバージョンもあります。)

- 海野先生と三男坊の顔が似てる!(2人ともかわいい。)家族みんな仲良さそう。

- 作家の高木彬光の似顔絵。まだ会ったことのない状態で描いたそう。海野先生、想像力豊か過ぎ!

- 海野先生一家のお写真、「空襲都日記」と「敗戦日記」の原稿、敗戦時に一家自決を決めた際の遺書の現物…。

海野先生以外にも…

- 海野十三展のチラシメインビジュアルの「地球人最後の冒険」表紙絵を描いた、飯塚羚児のイラストたち!力強いけど少しかすんだような感じのタッチがミステリアスで未知との遭遇感があり、僕のイチオシです。

- 星新一の原稿下書き。A5くらいのわら半紙みたいな紙にぎっしり!字がめちゃくちゃ小さい!ほぼ米粒サイズ!こういうの、小学校の頃友達もやっていたような・・・。

- 筒井康隆が執筆に使ったワープロ。とある小説でひらがな五十音がだんだんなくなっていくという仕掛けがあり、キーボードに1個ずつ画鋲を貼って執筆していたとかしていなかったとか・・・。

- 豊田有恒の「退魔戦記 TIME-BATTLE AGAINST MONGOL」。圧倒的存在感!モンゴルの世界征服を止めるため、未来の日本人が「退魔船」に乗って文永の役の時代の伊予にやってくるというSF歴史小説。IF(もしも…)系のSFも大好きです。

などなど、書ききれないほど面白い展示物ばかりでした。ののラジオで読んできた作家さんの名前がポンポン出てくるので、いやぁやっててよかったとしみじみ。

さぁ、ちょっと腹ごしらえをして、ラストは13:30からいよいよ『ムットーニコレクション』!

ムットーニ コレクション上演会

ムットーニコレクションの上演会場は、海野十三展の展示室の一角にあり、紗幕のような薄い黒のカーテンの向こうにありました。

そもそも「自動からくり」が何なのかよく分かってない状態だったので、おそるおそるカーテンをくぐり…。するとそこには、15席分の丸椅子が部屋の真ん中に並べられ、正面と左側の壁際に4つの台座に乗った精巧な人形や謎の箱が置かれていました。

からくり自体はそこまで大きくないのですが、まるで閉館後の西洋美術館のような、薄暗く不思議な雰囲気が…。(大貫妙子さんのメトロポリタン美術館みたいな…。)

(NHK みんなのうた ウェブサイトより。幼少の頃NHKで見て、ちょっと怖かった印象。(笑))

そして…、

そこにすらっとした柔和な面持ちの一人のジェントルマン、ムットーニさんがそっと立っていたのです。

最初は、寡黙な職人さんがぽつぽつ解説しながら作品を紹介していく感じ?とか勝手に想像していたのですが、いやいやとんでもない!「Teatro alla muttoni」(ムットーニ劇場)でした。

にこやかに軽妙な語り口で場をほぐしたかと思うと、いざ上演を始めれば俳優さんのような読み口で自ら朗読する…。完全に世界に引き込まれました。

今回上演されたのは、

- 中原中也の詩「地極の天使」のために作った「アトラスの回想」

- 個人所蔵となった作品でこの展覧会のために貸出を許された「エッジ・オブ・リング」

- 海野十三の「月世界探検記」

- アメリカの作家レイ・ブラッドベリー(Ray Bradbury)の短編小説「万華鏡(Kaleidoscope)」をもとにした「アローン・ランデブー」

の4作品。

実はムットーニさんは他にも文学作品をモチーフにしていて「山月記」(中島敦)、「蜘蛛の糸」(芥川龍之介)、「題のない歌」(萩原朔太郎)なんかも世田谷文学館に収蔵されているとのこと。

(↓画像は「アローン・ランデブー」です。小説を読んでおくと、映画のワンシーンのように見えてきます。)

自動からくりの重要な要素は、

- 音

- 光

- 機構

- 人形(セット)

の4つ。

ムットーニさんがゆっくりとおごそかにからくりのスイッチを入れると、クラシック音楽とともにその場を包み込むようなムットーニさんの朗読音声が流れます。(この日は生語り!)

そして、その音と語りに合わせて、照明や人形、セットたちが動きはじめるのです。

例えば「エッジ・オブ・リング」という作品であれば、正面の台座の上に腕輪ほどの大きさのリングが立った状態(腕を通す穴がこちらに向いている状態)で置かれており、そのリングの上端に天使の人形が片足を乗せて立っています。

このリングは地球(生の世界)を表しており、リングの上の空中は宇宙(死の世界)に見立てられています。

ぼうっとリングが光始めたかと思うと、語りに合わせて天使がゆっくりと宇宙に向かって飛び立ちます。

はい、天使が完全に浮きます。しかもふわりと。

ちょうど真正面から見ていたのもあったと思いますが、浮遊感の表現が際立っていて、もはやそうとしか見えない…。最後に天使はゆっくりと地球に降りてくるのですが、これも本当にそっとリングの上端に足を置くのです。

後々ムットーニさんご自身が「これやるのにモーターの動き調整するの大変なんだから!(笑)」とお茶目に教えてくれましたが、ひとつの「舞台作品」を観るような思いでした。

(個人所蔵の作品なので、次いつ見られるのか…。ぜひ会期中に観に行ってください!)

そして、海野先生の「月世界探検記」。

この作品はムットーニさん、かなり苦労したそうです。他の作品は、形にしたいシーンを抜き出してモチーフにしていたところ、海野作品はあまりにも壮大なスケールなので特定のシーンだけ抜き出すということができなかったとか。

そこで、「月世界探険記」をムットーニさんが再解釈して、月面の宇宙ステーションを中心に世界観を表現したとのことです。

語りはついていないのですが、宇宙ステーションとその後ろに輝く建物や宇宙船(惑星?)が色とりどりに光り、子どもの頃にSF小説を読みながら想像した光景が目の前に広がっているようでした!

ムットーニさんいわく、オーバーホール(分解修理)をした際に電球をLEDに変えたことで、以前より赤や青といった色が独特の色彩で輝くようになってパワーアップしているとのこと。海野先生が見たら大喜びしそう。(そして分解し始めそう(笑))

(↓は、2024年に行われた上演会のポスト。月世界探検記のからくりが輝いています。)

終演後にムットーニさんから、

「私のホームページは見たことありますか?」と聞かれ、

「ありません。」と答えると、

「バカモン!」

とお叱りを受けました。(笑) ムットーニさん、ごめんなさい!

みなさん、こちらのリンクからぜひご一覧を!なんとオンライン美術館になってます!ムットーニ美術館!!

世田谷文学館で感じた「懐かしい未来」

最初は「海野さんの展覧会だ!」から始まりましたが、同時開催の士郎正宗展とムットーニコレクション上演会のフルコースを堪能し、日本のSFが培ってきた想像力の世界を旅することができ、かなり心に響きました。

ムットーニさんは上演中に、海野作品に出てくる世界を「懐かしい未来」と表現していました。

海野さんの描いた未来は実現しているものもあれば実現していないものもある。だけど海野さんの作品の中に出てくる「懐かしい未来」は、私たちの中にずっとあって私たちの想像力の源になっているということなのだと思います。

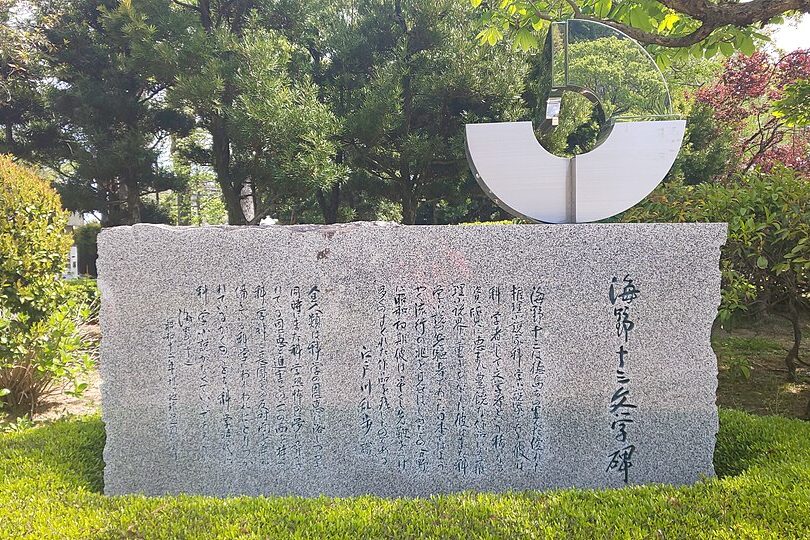

Shizuha, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

最近、今の子どもの中には昭和に憧れる子もいる、なぜなら「できたらいいな」がいっぱいある世の中だったから、というような話を読みました。

確かに現代に近づくにつれ、日々急激なスピードで技術が進歩し、世界が変わり、将来を想像する余白の少ない時代になっているのかもしれません。

そんな時、海野先生をはじめとするたくさんの作家さんのSF作品に触れ、「あんなこといいな、できたらいいな」の余白に溢れた「懐かしい未来」を体験することは、めちゃくちゃ刺激的で想像力のエネルギーをもらえる貴重な機会なのかもしれません。

美術館であり博物館であり図書館である、不思議な場所「世田谷文学館」にみなさんもぜひ行ってみてください!

海野十三展は 9月28日(日)まで、士郎正宗展は8月17日(日)までと、この記事をアップした時点ではまだまだ会期が残ってます。

そして、ムットーニコレクション上演会はご本人の口上なしでも十分引き込まれますので、ぜひ!毎時30分に上演されますので、見なきゃ損です!

このフルコースを士郎正宗展の一般チケット1,500円で楽しめる機会は本当にそうそうないと思います。(海野十三展だけなら当日一般200円!) 同時開催の会期中にぜひみなさんも足を運んでください!

そして、事前予習や振り返りにののラジオのポッドキャストを聞いていただけたら、うれしい限りです。行ったよ〜!という方からのコメントもお待ちしています。語りましょう(笑)ではでは〜!

(※帰り道、ムットーニさんの作品「アローン・ランデブー」で流れていた「カヴァレリア・ルスティカーナ」を聞きながら、空の向こうを眺める)