このブログ記事では、谷崎潤一郎の青空文庫未収録作品、『或る時』に登場する、谷崎が少年時代に住んでいたという家の位置の特定を試みます!

我々の調査は複数回にわたりまして、前回記事【谷崎潤一郎は道案内がヘタ!?】少年時代に住んでた家はどこにあったのか探してみた!【まずはネット調査】では、インターネット検索だけでできる調査とともに、江戸〜明治期の歴史などを振り返りました。

その後、ちゃんと郷土資料館や現地を訪れた結果、いろいろ判明したので、この記事では、解決・結論までたどりつきます!

みなさんこんばんは。「劇団のの」の水色担当、栗田ばね です。

✨新たに公開された朗読、谷崎潤一郎「或る時」&感想トークは、お聴きいただけましたでしょうか?✨

長い、ですよね。。。

実に本編は12分40秒ながら、アフタートークは1時間2分。

なぜかといえば。独自研究を始めてしまい、その研究発表に時間を割いたため。

「作品の舞台となった幼少期の家は、どこにあったのか?」

「この、谷崎潤一郎の道案内文で本当に辿りつけるのか?」

という……。まあ作品の味わいとはあまり関係ないんですけど……。

以前、江戸川乱歩「指環」を採り上げた際に「なんだこの構成は」といちゃもんをつけたごとく、

今回は谷崎潤一郎の「道案内力」に、いちゃもんを付けたわけです。

結果へのご判断は皆さまに委ねたいところではありますが、

「長いよ!」

と、言われますでしょう。

そこでこのブログエントリでは、シンプル版として、研究発表の要点と結論だけをお知らせしていこうと思います!

君こそタイパ大王だ!

よろしくどうぞ。

「或る時」道案内の問題点

では、問題の(?)道案内を再確認いたしましょう。

番地は何丁目なしの二十五番地だったと思う。今の茅場町の交叉点から永代橋へ行く広い通り、あれは震災後にあんなに広くなったので、私の住んでいた家の跡は現在電車の走っている路面のどこかに当るはずである。当時は今の大通りよりずっと狭かつたのであるが、その頃としてはやはり普通よりは広い通りであった。それを日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂の付いたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路次があつたが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

ざっくり事実のみ抜き出すと、道案内は以下のようになります。

家の番地は25番地だったと思う。

今の永代通り――当時はもう少し狭かったが――を、日本橋の方(西側)から歩いてきて、右側にお稲荷様がきたら右折して路地に入る。その途中の左(東側)に家はあった。

ちなみに、路地を抜けると永代通りと平行な裏通りに出る。

谷崎が「或る時」を発表したのは――

つまり文中の「今」は――昭和27年(1952年)3月。

関東大震災は大正12年(1923年)の出来事。

そして、「その頃」=「或る時」の話の頃は、明治30~36年(1897~1903年)あたり、とのこと。

ここから探索していきました。

ここがヘンだよ道案内!

はい。

シンプル版なので結論を申しますと。

1)家の番地は25番地ではなく、56番地であった。

2)道案内のスタート地点は「永代通り」ではなく、一本北の「裏茅場町の通り」。

谷崎の居住当時、まだ永代通りはできていない。

ということがわかりました。

(1)は簡単。

「或る時」の3年後に書かれた単行本一冊分のエッセイ『幼少時代』で、そう書かれている(修正されている……!)からです。

『幼少時代』は、沢山資料に当たり・読者のお手紙も反映し・谷崎が幼少期をきっちり文章として書き残した1年連載のお仕事。伝記類もこの証言を採用しています。

……というだけではあれなので、次項の地図検証でも証明された、と申しておきます。

(2)については、茅場町の地図を年代順に追ってみました。こちらも次項でご説明します。

(本研究に際し、中央区京橋図書館さんと郷土資料室さんに大変お世話になりました。購入した『中央区沿革図集』を、活用しております。令和8年3月末まで特価で購入できます!!

※もし 引用 の範囲を逸脱しておりましたら、お知らせ頂けますと幸いです。)

地図と共に見ていきましょう

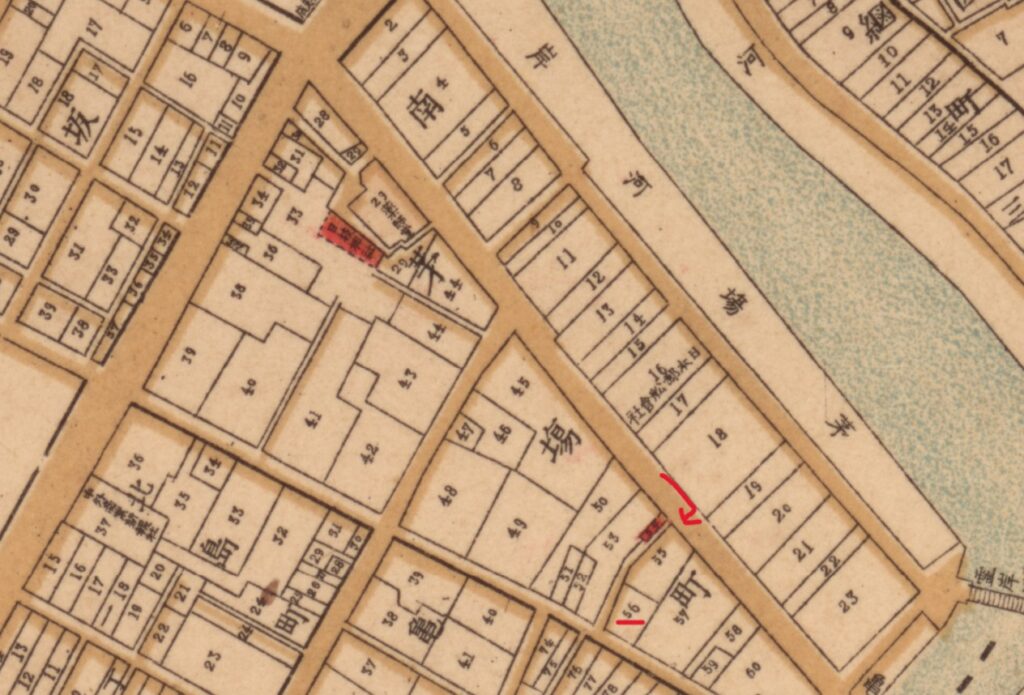

おっと雑なマーキングで失礼!

こちらは東京都立図書館のデジタルアーカイブ「TOKYOアーカイブ」より、1900年(明治33年)「東京市日本橋区全図」(の一部分)。

ジャスト「或る時」の期間に入っていますね。

左上「日本橋」からナナメに降り、「海運橋」を渡って兜町~茅場町のエリアに入ります。そのまま歩いて、雑な赤いマークで右折すれば……。

左側(東側)に、56番地。はいQ.E.D.(証明完了)

…………ちなみに元から赤くマークされている区画は、神社をあらわしているようです。つまりカドの稲荷も確認できる、と。

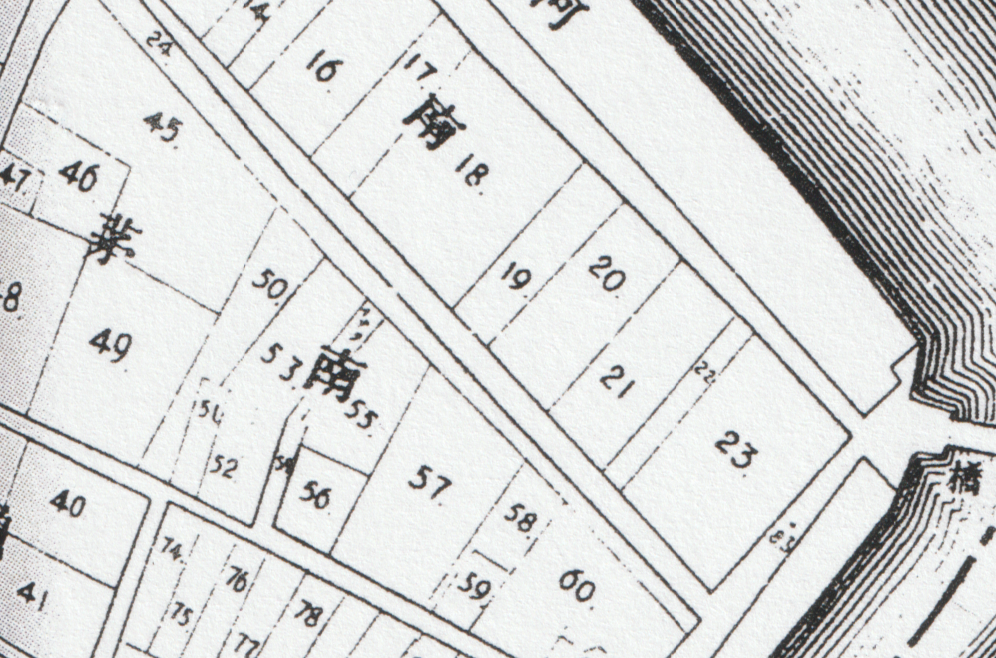

もうひとつハッキリしたもの

『中央区沿革図集[日本橋篇]』より、明治17年頃「内務省地理局 東京実測全図」(部分)です。56番地の上、「南」の字の上に「イナリ」と書いてあります。

「明徳稲荷」の変遷については、今の明徳稲荷境内に建った石碑の記述から、確認できます。(明治17年も明治30~36年頃も、同じ場所にありました)

というわけで、

日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂の付いたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路次があつたが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

が、確認できました!

(ちなみに56番地、広いうえに「並行の裏通り」にも接しています。きっと同じ番地内に何軒も家が建っていて、そのなかで、谷崎の家は路地の中腹らへんだったのだと思われます)

歩いてきた「大通り」がちがうんです

さて、谷崎は道案内の出発点をまちがえていました。なぜか?

茅場町の「大通り」が変わってしまっているから、なのです。

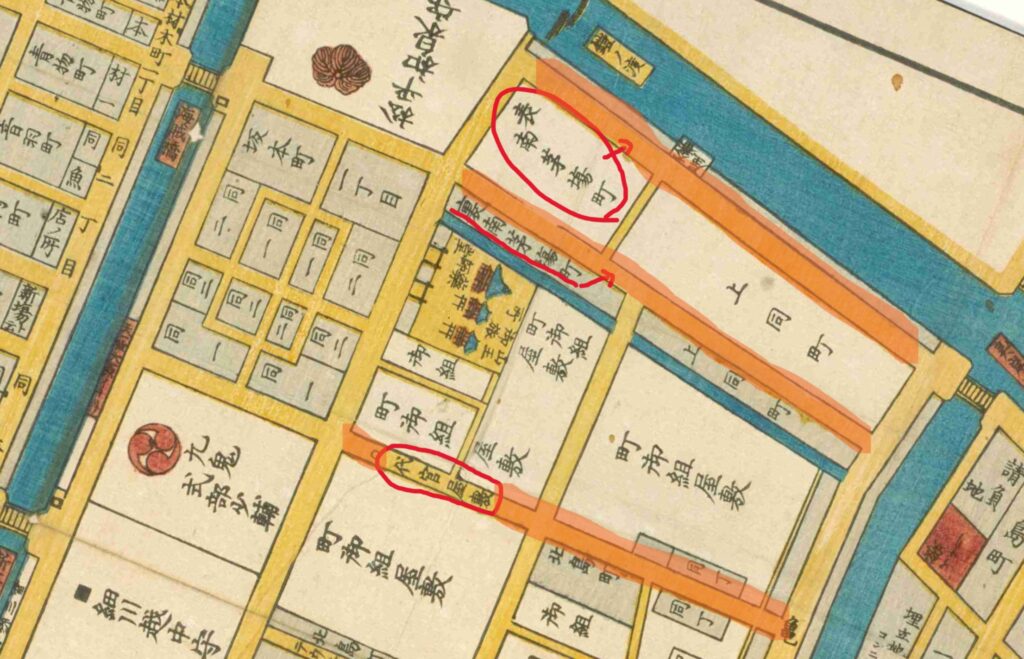

その前に、こちらは江戸時代「文久(ぶんきゅう)再鐫(さいせん) 八町堀 霊岸島 日本橋南之絵図」

(部分。TOKYOアーカイブより。赤、オレンジのマーキングは引用者)。

茅場町の通りの名前、北から「表茅場町」「裏茅場町」「代官屋敷(の通り)」と呼ばれていました。『幼少時代』にも記されています。

さて

谷崎の道案内では、北から二本目の「裏茅場町」通りを歩いてきて路地に入りましたね。

”並行の裏通り”と呼ばれていたのは「代官屋敷」通りにあたります。(前掲「東京市日本橋区全図」)

つまり、「裏茅場町」=「永代通り」ということ・・・?

もちろん、2つは別の道ですな。

ポイントは、「大通り」です。

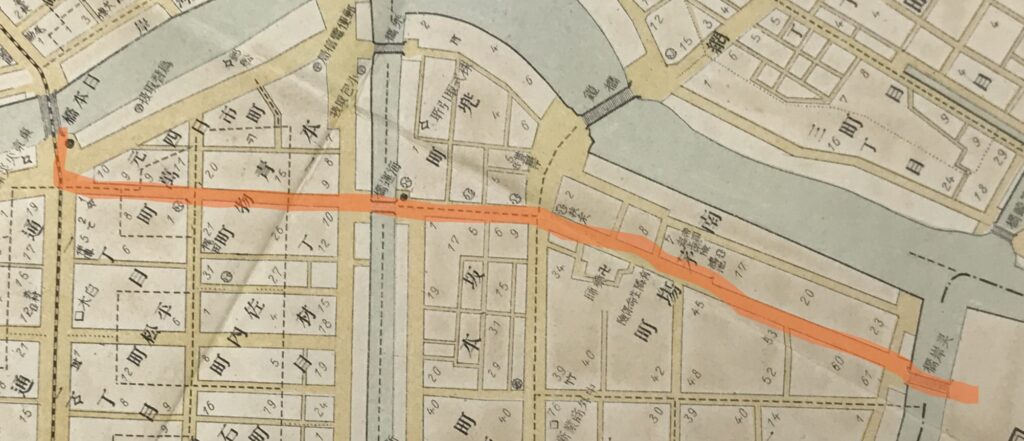

下は1903年(明治36年)「日本橋区乃部 附営業家一覧」(京橋図書館蔵。部分。オレンジマーカーは引用者)。

「或る時」のころは、日本橋のほうから歩いてきて霊岸橋まで一直線の「大通り」は、

「裏茅場町」通り だったんですね。

「或る時」のあと、

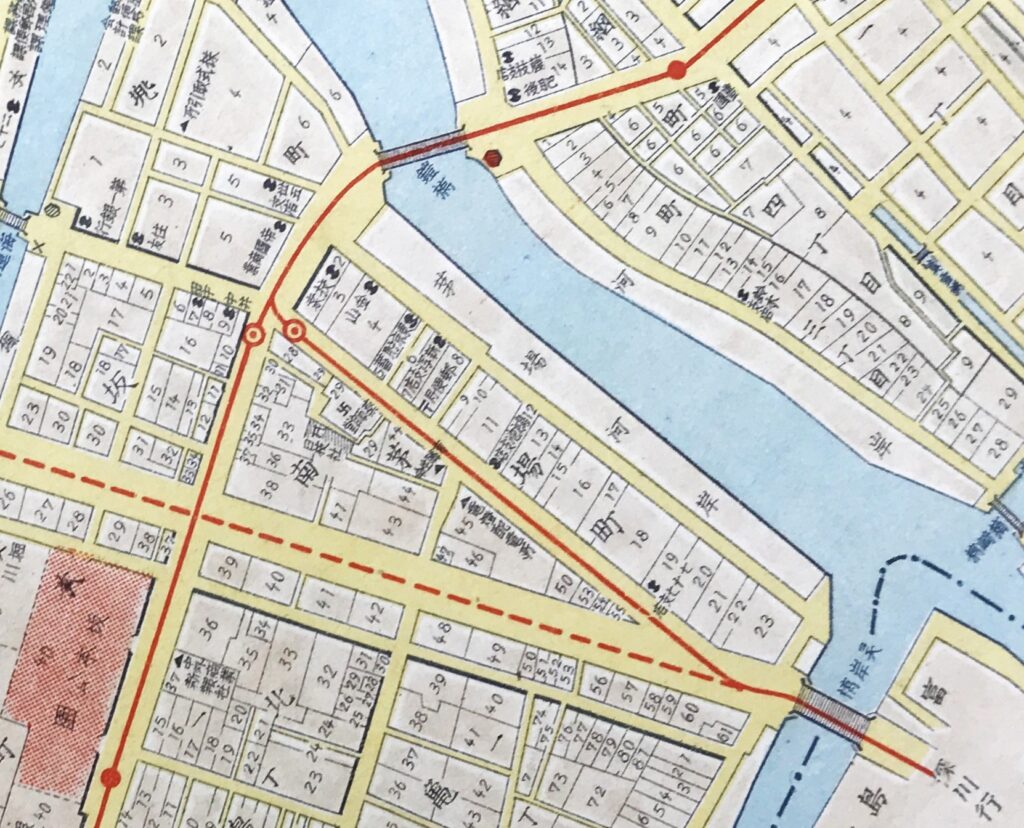

茅場町に路面電車が走りだした明治37年(1904年)~関東大震災(大正12年、1923年)ごろを示す地図を見てみましょう。

(『中央区沿革図集[日本橋篇]』より「帝都復興事業の区画整理前と整理後の対照図」昭和5年、震災後の復興状況を整理するために作られたもの。赤マーク引用者)

56番地のすぐ北側に道が通っています! その一本上のナナメなのが「裏茅場町」通りです。

この新しい道、西(日本橋方面)は千代田橋、東は霊岸橋にまっすぐつながる。⇒⇒交通の要衝でありましょう。

すなわち、大通り。

そう、ここが、震災後の整理でさらに拡張し、今に至る「永代通り」なのです。

つまり、

谷崎の住んでいた頃はまだ「永代通り」はなかった。

(引っ越して数年のちに、路面電車の整備計画にともなってか、番地が切り開かれてできたもの)

原型もない。ゆえに、当時の道案内に登場できるわけはない。

谷崎の暮らした「当時」の大通りは、裏茅場町。

谷崎が執筆している「今」の大通りは、永代通り。

どちらも、そのときの、大通り。

二つの道路を「大通り」という共通項で間違えてしまったのが……谷崎の道案内、なのです。

崩れ落ちた彼に、女中たちが駆け寄る。

「うろ覚えだったんだ……うろ覚えだったんだよォーーッ……!!」

とはいえ、無理もない点はありまして。

どうも明治37年の路電開通から、永代通り開通(明治43,4年頃?)までの7年ほどだけは、裏カヤバ町に路面電車が走っていたようなのです。

霊岸橋~鎧橋を通過する線。

それは、永代通りに東西つらぬく線路(下図の点線部)が作られ、役目を終えたようなのですが。

(1910年(明治43年)「日本橋区全図」、京橋図書館蔵。部分)

実線部分が、稼働中の路面電車軌道。赤丸が電停(停車場)、目玉丸は乗換場。

永代通りができてから、まだ点線部分に軌道が移設される前、絶妙なタイミングの地図です。

「大通りのみならず、路電も走っていたという共通点。

しかも自分の知ってる数年間限定、とはな。

なあ兄さん。どうして、人の動かしている世の中が、ひとを、置き去りにしていくのかね・・・」

まとめ

あらためて

道案内パートの正誤を確認すれば、以下のとおりです。

番地は何丁目なしの二十五番地だったと思う。(× 56番地だった)

今の茅場町の交叉点から永代橋へ行く広い通り、あれは震災後にあんなに広くなったので、(〇 拡張されました)

私の住んでいた家の跡は現在電車の走っている路面のどこかに当るはずである。(〇 ちなみに「ののラジオ」のトークでは、あの番地に今は何があるかを追いかけました)

当時は今の大通りよりずっと狭かったのであるが、その頃としてはやはり普通よりは広い通りであった。(× 永代通り自体がなかったのでバツ。裏茅場町通りを思い浮かべて書いているので、そら狭めなはず)

それを (× 通りがちがうので)

日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂の付いたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路次があつたが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。 (〇! 裏茅場町通りを歩いての記述ならオーケー)

という……。

重箱の隅をつついた結果、茅場町の歴史をたどる旅となった今回。

明治時代の都市計画、路面電車の敷設、関東大震災の被害と復興、それによって完成した明治からの都市計画……。

それと、谷崎潤一郎の、数字の覚えてなさ。

それら詳細は、本編の後半のフリートークにて発表させていただきました。

音声で聞くのは大変なので、ぜひ、スライド画像付きで詳しく説明している下の動画で、ご覧ください!

昔の小説を読むとき、町の姿や当時の暮らし向き、インフラの度合いなどを知ると、グッと臨場感が増してきますね。

みなさまも、文豪歴史探訪、歴史さんぽなど、されてみてはいかがでしょうか?

ありがとうございました!

『或る時』を紙の本で読みたい方は、全集からどうぞ