このブログ記事では、谷崎潤一郎の青空文庫未収録作品、『或る時』に登場する、谷崎が少年時代に住んでいたという家の位置の特定を試みます!

『或る時』は、まだ青空文庫に収録されていない作品です!: 『或る時』を全集で読む

我々の調査は複数回にわたりまして、今回この記事でお伝えするのは、まずは谷崎の道案内文に引っかかって「どこなんだ」と疑問を抱き、ただのネットサーフィンによって大体のエリアまでの特定に至った経緯です。

本当にちゃんと資料を見て現地を訪れた経緯については、また後編や動画などで公開します!

みなさん、こんにちは、劇団ののメンバー、のあです。

作家、谷崎潤一郎といえば、皆さんはどんな作品を読んだことがありますか?

『細雪』『刺青』『鍵』『陰翳礼讃』……などなど、有名作品の名前が多数挙がることと思います!

耽美派ともいわれる谷崎は、官能や日本の伝統的な美などを書き表した作品が多く、特に『陰翳礼讃』は教科書でも取り上げられており、概要を知っている人は多いのではないでしょうか。

或る時を朗読しました

今回、我々が朗読したのは、有名な作品ではなく、あの青空文庫にもまだ収録されていない、『或る時』という短編です。

で、『或る時』がどういう話かというと、谷崎が少年時代に住んでいた家でのできごとを振り返って書いたお話!

なのですが。

中身については、「谷崎の作風の原点ともなった原体験」とでも言って、ちょっと置いておかせてください!

それに関しては、ぜひぜひ、本編の朗読をお聞きいただければと思います!

『或る時』のめっちゃ気になる点 =道案内文

今回、我々が取り上げるのは、冒頭、結構な分量をかけて、谷崎が「わたしの家はこういう場所にあった」と書いている、道案内の文章です。

ここに引用してみましょう。

※読みやすいように、現代風の表記に変えて改行等を加えてあります。原文はののオリジナルテキスト、または底本でご覧ください。

日本橋区南茅場町、

――今はたしか日本橋区に、いや中央区に、南茅場町という町名はない、大震災前まであったその町は、震災後、北島町、亀島町などという付近の町を併合してできた、ただの茅場町という町の一部になった。

――その南茅場町に住んでいたのは、いつからということがはっきりしないが、多分、11〜12歳の頃から15〜16歳までの数年間、明治30年頃か明治35〜36年頃に至る期間であった。番地は、「何丁目」なしの25番地だったと思う。

今の茅場町の交差点から永代橋へ行く広い通り、あれは震災後にあんなに広くなったので、私の住んでいた家の跡は現在電車の走っている路面のどこかに当たるはずである。

当時は今の大通りよりずっと狭かったのであるが、その頃としてはやはり普通よりは広い通りであった。それを日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂のついたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路地があったが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

まぁ、この文章、特に気になる点はなく、スルッと読めてしまうというか、たいして考えることもなく、「はい、そうなんですね、東京駅の東側に広がる、あのエリアの辺りに住んでいたんですね」と受け止めて、物語の本編に入っていくことができるのです。

が!

今回の朗読の読み手である、劇団ののメンバー栗田ばねは、見逃しません。

「いや、これはどこなんだ」と。

谷崎はこのとき、どこに住んでいたのか?

谷崎の言っている通りであれば、彼が住んでいたのは、「日本橋区南茅場町25番地」だったということになります。

ただし、彼が住んでいた時代(明治35年頃)と現代では、区画整理や地名の更新により、住所が全く変わってしまったため、現代の地図を見ても、それがどこであるか、分かりません。

というわけで、数時間で、インターネットで調べられる範囲で、特定してみよう!

と、我々(というかわたし)は広い広いインターネッツの世界へ、旅に出てみました。

いや、もちろん、いわゆる「コタツ記事」的な調べ方では、正確でない情報も多く、全てをそれで済ませることは良くないということは分かっており、ご当地の郷土資料館に行って当時の地図を見ればすぐに判明するということも重々承知の上です。

しかし、インターネットでいろいろ見るだけでも、その過程で、楽しく横道にそれて、偶然知らなかったことを知ったり、いろんな豆知識を得たり、意外にいろんな出来事が関連していることを発見したり、いいこともあるのです。

まずは、その事前調査の経緯をお楽しみください。

谷崎は自分の昔の話が好き

さて、道案内の話題だけに、思いっきり寄り道な話題を、ここで挟みます。

谷崎という人は「何度も自分の昔の話を振り返って書いている人」のようです。

- 昭和27年(65歳)、毎日新聞で、今回の『或る時』を発表し、幼少時代のことを振り返っています。

- 次いで、昭和30年(68歳)、文藝春秋にて、その名も『幼少時代』を連載。

- さらに、昭和33年(71歳)には、中央公論にて『ふるさと』を発表しています。

めっちゃ振り返るんだね、人生を。

そして、これらの作品において、谷崎は「わたしの家はこの辺りにあった」「わたしは何番地に住んでた」「あそこになになにがあったはずで、その角を曲がると、右側に……」というようなことを、度々書いているわけです。

では、それらの記載を順番に見ていってみましょう。

谷崎0歳の生家

まず、谷崎が生まれた場所は、ハッキリとしています。

明治19年7月24日、日本橋の蛎殼町に生まれました。

谷崎の祖父・父親が、この辺りで商売を営んでいたようです。

蛎殻町そのものは現存する町名で、日本橋側の北側にあります。

現在の日本橋人形町1丁目7-10に行けば、その生家跡の表示を見ることができます。

水天宮駅や人形町駅の付近に当たります。

ぜひ、地図アプリなどで確認してみてください!

谷崎の少年時代を追う

じゃあ、赤ん坊谷崎が、幼児谷崎になったら、どこに引っ越したのか。

ここで、ネットサーフィンしているうちに、このブログに出会いました。

いた!

我々よりももっと前から、谷崎がどこに住んでいるのか、めっちゃ気になって現地に行っている大先輩が!

やっぱり、人はみな、谷崎がどこに住んでたか、気になるんでしょうか。

人類の共通の課題なのでしょうね。

この方は、『幼少期』を参考に、5歳から住んでいたという「日本橋区南茅場町45番地」と、8歳から住んでいた「日本橋区南茅場町56番地」があったであろう場所を、訪ねたとのこと。

で、……あれ?

『或る時』に出てくる、「11〜16歳ぐらいまで住んでた」と書かれている「日本橋区南茅場町25番地」とは?

ということは、45番地 → 56番地 → 25番地と、狭い中で何回も引っ越したのでしょうか?

というように、ここで、寄り道した話が、元の話題に迫ってきます。

谷崎は、『或る時』の時代、マジで、どこに住んでいたのか!?

という話題に。

谷崎が挙げた地名を把握していこう

ここでまたちょっと寄り道のように見えるかもしれませんが、改めて谷崎が道案内で述べている地名を、詳しく見ていってみましょう。

谷崎の言っている住所をより正確に把握するために、周囲の情報や位置関係を知るということは、必要な行程なのです。

というよりは、知っていた方が、楽しいです。

まずは、冒頭の、この文章。

日本橋区南茅場町、

――今はたしか日本橋区に、いや中央区に、南茅場町という町名はない、大震災前まであったその町は、震災後、北島町、亀島町などという付近の町を併合してできた、ただの茅場町という町の一部になった。

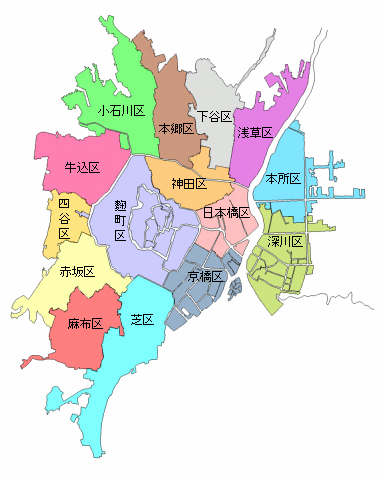

日本橋区

そもそも、現在の東京には、「日本橋区」なる地名はありません。

現在、この場所は中央区になっています。

今では、よく「東京23区」という言い方をしますね。

この日本橋区が存在した頃は、東京が東京府・東京市という名だった頃で、その制度上の区分けで、全部で15区に分かれていました。

下の図は、1878(明治11)年の東京市の地図ですが、中央辺りの薄い桃色のエリアが日本橋区です。

下の図をごらんください。

現在の中央区は、戦後、1947年に旧日本橋区と旧京橋区を合併した地域です。

埋め立てなどによって、地形自体がやや変わっており、また「区」と呼ぶ範囲がジワっと拡大していることもおわかりいただけるでしょう。

ちなみに、「東京府」「東京市」や区分けなど、明治〜戦後の東京の行政の変遷については、説明し始めると大変なことになるし、間違った説明をしてしまうかもしれないので、興味がある方はこちらをご参照ください。

天下の東京都の記事ですから、間違いないでしょう。

南茅場町

さて、お次は、「南茅場町」なる地名です。

こちらをご参照ください。

現在の中央区日本橋茅場町1丁目の辺りを、そのように呼んでいたようです。

「こちずライブラリ」という、江戸時代の地図(我々がよく目にする『江戸切絵図』)と地理院地図の現代の地図を比較できるサイトがあるので、見てみましょう。

現代の地図から90度ほど右向きに回転しているので、気を付けてみてください。

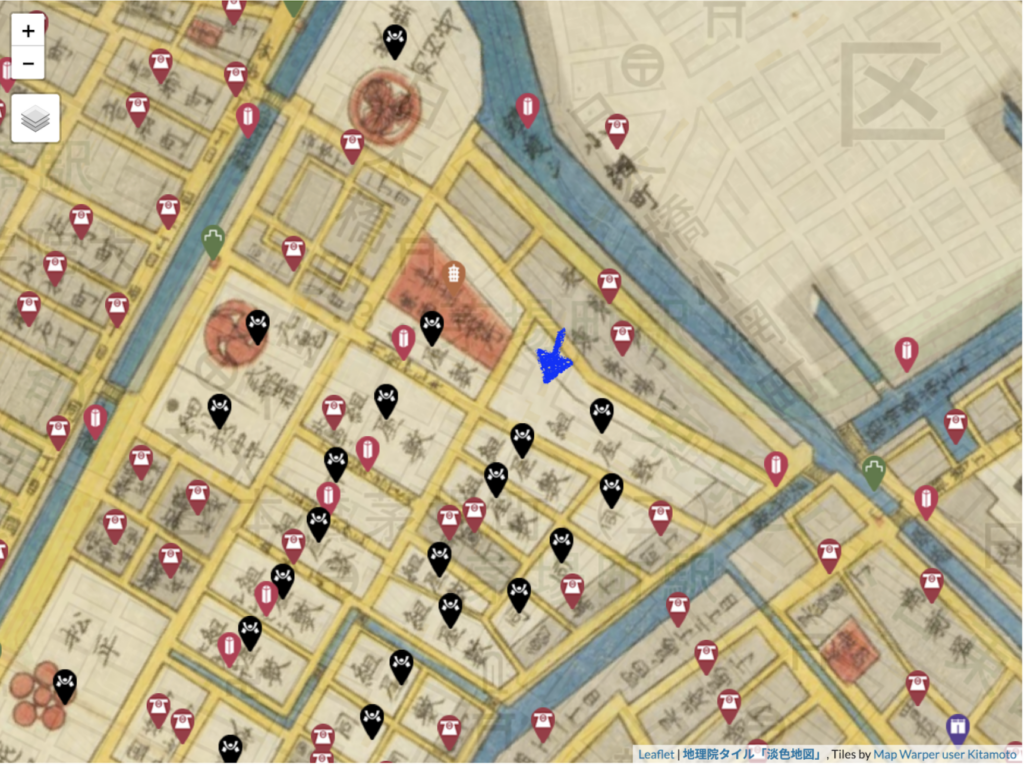

あとですね、「人文学オープンデータ共同利用センター」さんのウェブサイトから、江戸時代の地図と、現代の地図を重ねて見せてくれるという謎のサービスも見ることができます。

インターネッツ、すごい。

上記のサイトで昔と今を比較してみると、次のようなことが分かってきます。

- 江戸時代は埋立地の形が違うから、永代橋の角度が違ったみたい(橋は、何度か燃え落ちて架け直したりしているはず)。

- 江戸時代の楓川は、現在の首都高速都心環状線になったみたい。

- 亀島川は、流路を調整して現存してるみたい。

- 日本橋の南側は、商店などが多かったみたいだが、霊岸橋付近は案外、与力同心屋敷が集まっていた箇所がある。やはり、江戸城から隅田川に向かう途中の最も栄えた地域で、水路が発達し、商業・金融・行政・作業・運送などの中心街であったということが分かる。

- 谷崎の言う「北島・亀島・霊岸島」などという名前は、江戸時代に運河を引いて埋め立てた場所が、文字通り「島」状態になっていたことを表す地名だと思う。

素人の考えなので、正しくはこちらをご覧だくさい。

繰り返すと、谷崎はこう言っていますが、

日本橋区南茅場町、

――今はたしか日本橋区に、いや中央区に、南茅場町という町名はない、大震災前まであったその町は、震災後、北島町、亀島町などという付近の町を併合してできた、ただの茅場町という町の一部になった。

そもそも、「逗子」に対する「東逗子」や、「国分寺」に対する「西国分寺」のような位置付けがなく、ただ「南茅場町」だったのは、

- 川向こうの何か主要な誰かから見て南にあったから?

- 元々茅場町だったものが、また南茅場とほにゃらら茅場に分かれ、また統廃合があったから?

……などと想像してみましたが、全然分かりません。

そして、そこまでは谷崎に関係ない時代から、ちょっと調べている場合ではない。

でも、だいぶエリアは絞られてきているぞ!

ちなみに、国土地理院さんの「古地図コレクション」では、1894〜1915年(明治の頃)の地図も見ることができます。

1904年には、既に鉄道が通っているように見えます。

しかし、残念ながら、少々画素数が粗くて、番地などが詳しくは分からないのです(わたしの閲覧のしかたが悪いだけなのかもしれません)。

ええ、もちろん、郷土資料館に行けば、どの時代の地図の複製も取り揃えていることは百も承知で、コタツ調査を続行させていただきます!

河川と橋の名前

お次に、河川と橋の名前を詳しく見て行ってみましょう。

それを日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂のついたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路地があったが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

ふむふむ、ずいぶんと何回も、橋の名前が出てきますが、川に囲まれた地域なので、当然、道案内をする際には橋の名前が重要になってくるのでしょうね。

では、ご覧ください、言及されているのはこちらです。

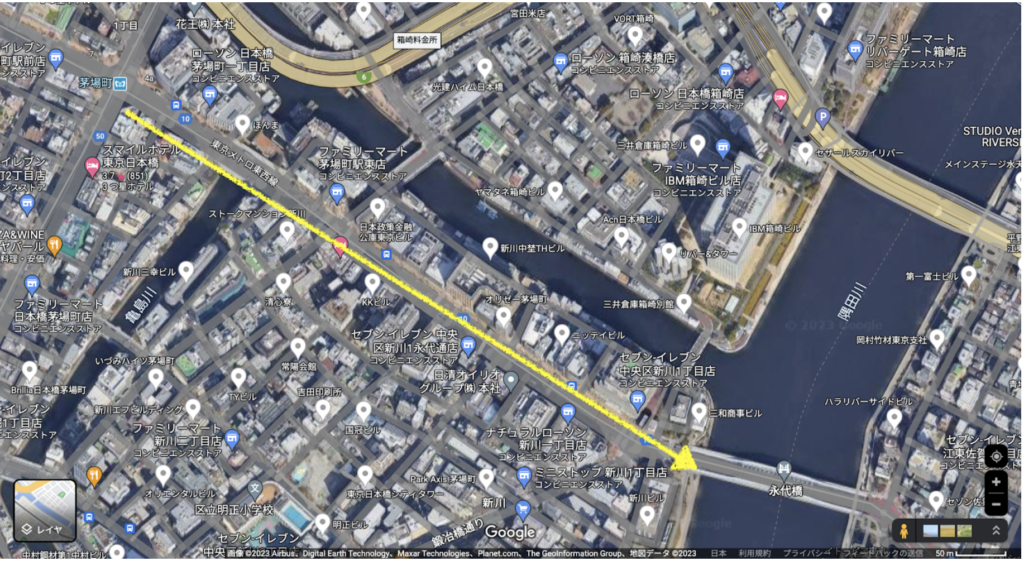

日本橋から来て、霊岸橋に向かう、そして、永代橋に向かう通りの近くということですね。

それって、今の地図で言うと、こんなエリア?

橋・河川の位置は、おそらく谷崎が言及している時代から変わっていないような気がします。

霊岸橋が架かっているところは、現在は東京メトロ東西線が通っていて、亀島橋は八重洲通りになっていますね。

通りの名前

では、通りはどうでしょうか。

それを日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂のついたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路地があったが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

永代橋に出る通りというと、現在では、その名も「永代通り」があるわけですが……。

何が気になるかというと、この文章です。

今の茅場町の交差点から永代橋へ行く広い通り、あれは震災後にあんなに広くなったので、私の住んでいた家の跡は現在電車の走っている路面のどこかに当たるはずである。

当時は今の大通りよりずっと狭かったのであるが、その頃としてはやはり普通よりは広い通りであった。

うーむ。

……後日、郷土資料館で明治時代や昭和の地図を見て、いつ道路が拡張されたのか、いつ路面電車が通ったのか、調べるとしましょう。

いよいよピンポイントで番地に迫りたいが

こんなふうに考えて話しているうちに、みなさんも、いつの間にか、谷崎の故郷の雰囲気を把握できてきたんじゃないでしょうか!

これほどエリアを絞り込んだんだし。

周囲の地名や歴史にもちょっと詳しくなってきたんだし。

いよいよ、ピンポイントで、「この場所だ!」と思う場所に、ピンを立てたいところですよね。

ためしに谷崎の言う通りに辿ってみよう

では、改めて、谷崎の道案内を、得た知識をもとに読解していくことにします。

今の茅場町の交差点から永代橋へ行く広い通り、あれは震災後にあんなに広くなったので、私の住んでいた家の跡は現在電車の走っている路面のどこかに当たるはずである。

当時は今の大通りよりずっと狭かったのであるが、その頃としてはやはり普通よりは広い通りであった。それを日本橋の方から来た右側の、霊岸橋の少し手前にお神楽堂のついたお稲荷様があって、その角を曲る小さな路地があったが、それは永代橋の通りと並行の裏通りへ抜けるほんとうに細い細い道で、その左側に私の家はあったのである。

もしよろしければ、みなさん、地図アプリを開いて、ためしに、上の文章の通りに辿ってみてください。

まず、永代通りがありますよね。

今ほどは広くはなかったけど、まぁまぁ広い通りがあったっちゃあったらしいです。

まず、日本橋の方から出発してきて、永代通りに出るということなんでしょうかね。

で、亀島橋の方に向かって歩くのかな、東に向かってみましょうか。

……ん?

待ってください、「右側」がよく分からないですね、日本橋から永代通りに南下してきて右を向いたら西側に行ってしまうし……日本橋から来て、永代通りを歩いているうちに右側を見たら、南側のエリアに行っちゃうし……「右側」はちょっと一旦無視しましょう。

霊岸橋の少し手前に、御神楽堂のついた稲荷神社があったらしいです。

その角を曲がると(どこをどっちに?)小さな路地がある、と。

それは、永代通りと並行する裏通りに抜ける細い道である、と。

つまり、大きな通り2本が、小さな路地で「エ」の字に繋がっていたんですね。

それは、わりと納得できる。

たしかに、今の地図でも永代通りの南側に細い小さな通りはあるけど……。

その左側なんですね。

谷崎はちょっと何言ってるか分からない

……え!?

……何の左側?

はい、分からない、分からない。

そもそもですね、谷崎さんは「右」とか「左」とか言ってるんですけれども、それはアンタがどっちを向いてるかによって変わるんですよ、と。

どっちから来て、どっちに向かって左右なのか、分からないわけです。

せめて、東西南北で言ってほしかったよ、谷崎さん。

あと、通りが区画整理されてしまったに違いなく、もちろん現代の地図では辿れない。

どの路地のことなんだか、さっぱり分からないのです。

ここで、もっとずっと前の章で紹介した、谷崎さんの家を辿る旅をしていた大先輩のブログに、とある記載があったことを思い出しました。

どうも表現が綺麗すぎてこの通り歩いても辿り着けません。

どうも小説家が道を案内することは無理みたいです。

出典:谷崎潤一郎の東京を歩く

小説家が、道案内をすることは、無理。

これを読んだときは、声に出して笑ってしまいました。

よかった、そう思ったのは、我々だけではなかったんだ。

つまり、谷崎さんは、おそらく幼少期に目にした風景を覚えていて、その光景をまるで頭の中にスライドショーで投影しているみたいに思い出しながら書いているので、空間的な東西南北の正確性や客観性よりも、己の視点から見て右だったか左だったか、といったことの方が、大事だったのでしょうね。

もういいよ、谷崎、そういう感覚がきっとあなたの素晴らしい作品を生み出しているんだ、キミは道案内なんてできなくてもいいんだ、許すよ。

最後は「神頼み」で神社を探す

こうなると、我々に残された最後のヒントは、今までノータッチだった、このワードとなります。

霊岸橋の少し手前にお神楽堂のついたお稲荷様があって、

神社というのは、災害や区画整理の都合で移すことはあっても、簡単に全部無くすということはないと思うので、結構ヒントになるのかな? と考えました。

そこで、地図アプリで、付近の「稲荷神社」を検索してみました。

【大原稲荷神社】

これは、ちょっと敷地が小さすぎるかな、と思いましたが、当時は広かった可能性も?

【明徳稲荷神社】

現存するものはかなり小さい敷地に見えますが。

しかし、公式ウェブサイトには、「元禄年間(1688~1704)南茅場町の与力同心組屋敷拝領地内(現在の茅場町一丁目交差点付近)に勧請されたと伝えられる。昭和38年(1963)現社地に遷座した」という記載があります。そして、その組屋敷の位置は霊岸橋の手前にあるので、これはかなりありうるなぁ、と思いました。

お神楽堂を有していたか、どのぐらいの広さか、これは当時の資料がないと、分かりません。

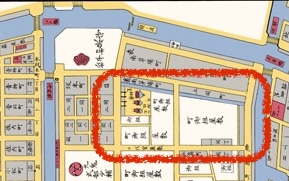

前述した江戸時代の古地図で確認すると、たしかに現在の茅場町一丁目交差点付近には、組屋敷があり、鳥居のマークがあります。

そして、この地図にも、なんだかそれらしきものが書かれているように見えます。

【日本橋日枝神社】

これは、どうも規模がでかいように見え、400年の由緒があるようです。

位置関係としては、現在の明徳にかなり近い場所で、日本橋から霊岸橋が右手に見えるように行くと、その手前と言えそうです。

稲荷が祀っている神にも含まれているようだし。

神事はできそうだけど、お神楽堂があるようには見えません、昔はあったのかなぁ。

結論:どこだか分からなかった

はい、ということで、ここまで調べて、分からなかった。

エリアは古地図でかなり絞り込んだ。

でも、25番地がピンポイントでどこなのかは、全く分からなかった。

しかし、我々はへこたれません。

なぜかって、郷土資料館に行けばいいからです。

分かっててやっているからなのです。

栗田ばねから要請を受けて、このコタツ記事調査をやったのは、実は、2023年8月のこと。

「涼しくなったらさ、現地に行ってみようよ」と行って、10月に行く約束をしましたが、とんと忘れていて、行けませんでした。

2023〜2024年に掛けた冬頃、栗田ばねがひとりで明徳稲荷を訪れ、石碑の文言を調べ、その移転の経緯を掴みました。

さらに1年半が経過し、2025年6月、再び我々は「そういえば、そろそろ本当にちゃんと現地調査をしようよ」という話をしました。

しかし、最初に調べたのが2023年だから、2年も経っていたら、めっちゃ忘れていた。

自分が一心不乱にネットサーフィンをして、何を突き止めたのかさえも、忘れてしまっていました。

「これって2年も前のことだったのか!」と驚愕してしまいました。

恐るべし、劇団ののの先延ばし能力。

ここでまた「じゃあ、涼しくなってから」とか言い出すと、またもや忘れて数年経つに決まっています。

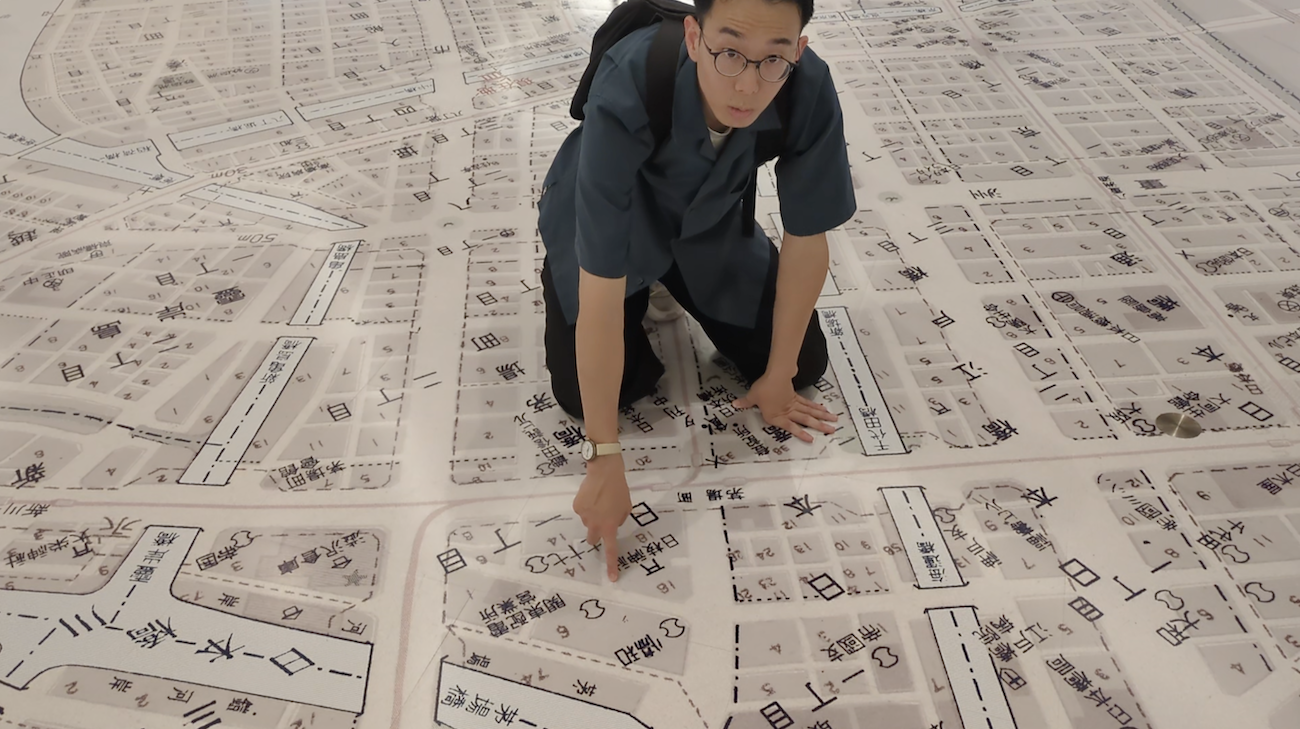

ついにこの夏、美しい青空、照りつける太陽、猛烈な湿気という、全然涼しくない条件のもと、我々は、東京駅〜日本橋〜茅場町までの旅をしたのです。

ちゃんと中央区立図書館「本の森ちゅうおう」という素晴らしい施設を訪れ、明治・大正・昭和にわたる各時代の地図を入手。

奥さん、見つかりましたよ。

この様子は、動画や写真に収めたため、別途ドキュメンタリー動画として公開予定です。

また、同年8月都内某所にて、栗田ばね氏が、これらの経緯をまとめたスライド資料をもとに、劇団ののメンバーにプレゼンテーションを行なってくれたので、その様子も、音声収録しております。

こちらは、朗読本編公開時、後半に、フリートークとして公開。

音声だけだとわけがわからないので、YouTubeで公開する動画には、スライドの画像も付けてあります。

そして、本記事の「解決編」は、こちらからどうぞ!

そして、『或る時』を紙の本で読みたい方は、全集からどうぞ!