旧字体で書かれた国木田独歩「竹の木戸」ですが、このブログ記事では、江戸東京博物館で撮った写真を交えつつ、なるべく簡単にお話の背景や流れ、登場人物の心の動きなどを紹介したいと思います。

時代背景

明治時代、西洋の文化が流入し、東京は急速に発展しました。

しかし、ところどころに江戸の名残も。(江戸時代の名残は、農村では昭和の初期まで続きますが、都会ではほとんどが関東大震災や第二次世界大戦の空襲によって失われたと考えられます)

更に、日露戦争での勝利で、景気が上昇します。

どんどんと会社ができて来るので、当然、そこで働くサラリーマンが登場します。当時の会社員といえば、官僚や医者のように裕福なエリートでした。

裕福な大庭家の人々

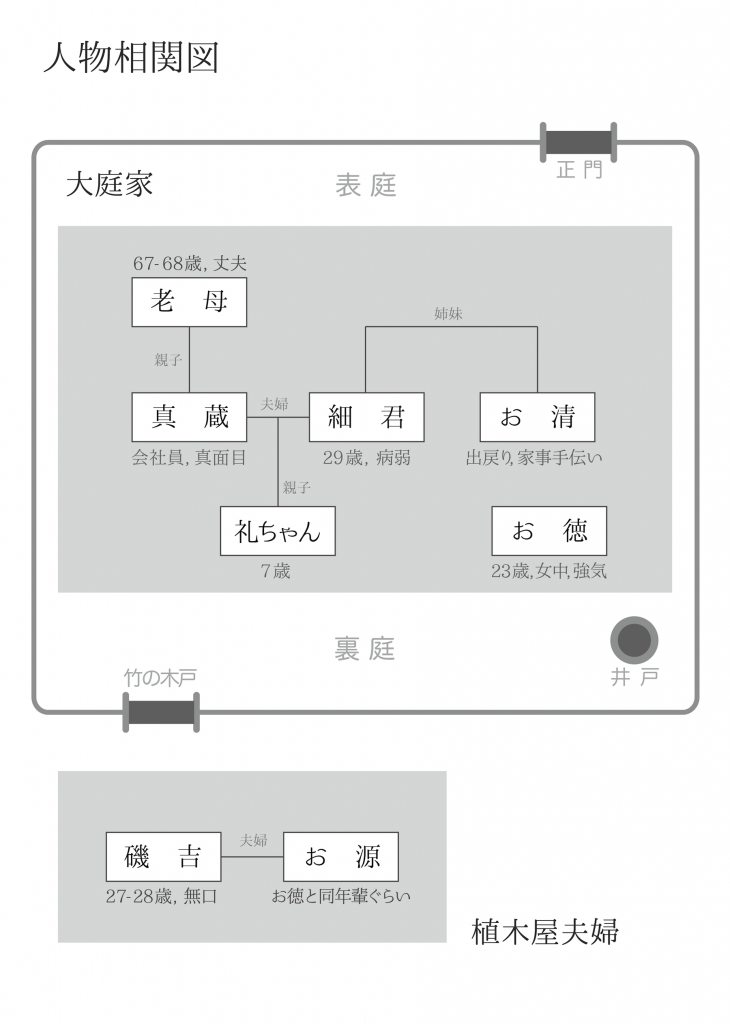

主人公の大庭真蔵は、真面目な会社員です。

東京駅の付近の会社に勤めていますが、家は東京郊外に。せっかくお給料をもらっても、都会に住んではお金が掛かりますし、狭いですから、郊外に庭付きの戸建てを持って、財産を守っていました。現代で言うところの、「ベッドタウン」でしょうか。

真蔵には家族がいます。

67-68歳だけど現役バリバリの元気なお母さん。

29歳のちょっと病弱な妻。

7歳の娘の礼ちゃん。

妻の妹、お清さん。1度結婚して出戻っています。

23歳の住み込みの女中、お徳さん。

真蔵を合わせると、6人で暮らしています。

女中のお徳さんは口やかましく働き者で、使用人でありながら、結構強い立場です。

貧しい植木屋の夫婦

生け垣で囲われた敷地のお隣に、物置小屋のような小さな家があります。そこで暮らしているのは、植木屋夫婦です。

夫は、28-29歳の磯吉。

女中のお徳と同い年ぐらいの妻、お源さん。

子どもはいません。

東京郊外は、元々田園や雑木林が広がり、農家がぽつぽつあった場所です。そこに都会から人々が移住して来ていました。当然、彼らの生活を支えるために、お店も増えます。家を建てる大工、庭の手入れをする植木屋、トイレやゴミ周りのことをする汲み取り屋、クズ屋など、多くの労働が発生し、日雇い労働者も増えるというわけです。こうして収入や身分の異なる人々が入り混じって暮らしていました。

井戸を共有して始まる交流

大庭家は、複数の和室と縁側のある大きな家だったことでしょう。

そして、下の写真は江戸時代の長屋ですが、おそらく植木屋夫婦はこのような一室に住んでいたと思われます。台所と玄関はほぼ同じです。

2人は9月に引っ越して来ました。植木屋夫婦の敷地には井戸がありませんので、大庭家のものを借りていました。当時は家に水道がないので、井戸水で炊事・洗濯をします。

洗濯はこんな盥で行っていたのでしょうか。

最初は表に回って玄関の門から裏庭に入っていました。が、だんだん行き来するのが面倒になって来たので、裏側に通用口を作ることになりました。

そこにできたのが、竹の木戸です。竹の木戸と言っても、我々が日本庭園で見るような立派なものではありません。植木屋の夫、磯吉が仕事に出掛ける前に、その辺の竹を切って来て適当に作ったので、竹も青いままだし、掛け金も無くて、なんだかボロボロです。

こうして、エリートな大庭家と貧しい植木屋夫婦の、竹の木戸を通じた不思議な交流が始まります。

他の記事もあわせてご参考に!

続き「あらすじ 上 2」はこちらから↓

作品に登場する古い言葉、難しい言葉の読み方や意味の解説はこちらから↓

旧字・旧仮名遣いで書かれた作品本編は、全文、青空文庫で読むことができます↓

ラジオドラマ風の作品本編はYouTubeでも配信中↓